短編小説『不昧公奮闘記』

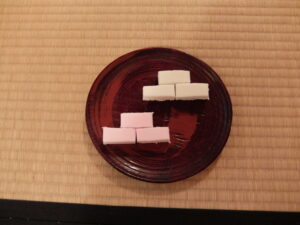

八雲立つ出雲国を見渡せる高台にある山荘に松平不昧は訪れ、眺望を愛でつつ、城下の菓子匠である面高屋の新作菓子を食べて茶の湯を楽しんでいた。松江藩で作られる菓子も京や金沢に引けを取らないものとなったことに満足していた。ときは寛政元年(一七八九)五月で、「寿々菜咲く野辺の朝風そよ吹けばとびかう蝶の袖そかすそふ」という和歌からその黄色い落雁を「菜種の里」と名付けた。藩主となってから二十年近く経とうとしていたが、新たな茶室を造営して藩内外の要人や数寄者たちと茶の湯を通じて交流する場とする構想を練っていた。人の往来が増せば、それだけ経済的に栄えるものである。城内では機密漏洩のような防衛や外交の問題があるが、家老である有澤弌善のこの別荘は松江城からほどよい距離にあり、茶室を造営するには地理的にも風雅的にも適した場所であった。

完成は寛政四(一七九二)年になったが、菅田庵、向月亭、御風呂屋の建物が普請され、庭園の地割から建物の配置に至るまで不昧が差配した。既に松江藩は塊集した名茶器によって名声を確立していたが、武家だけではなく城下の町衆や近隣の豪農までにも茶の湯の浸透した文化立国が実現した藩として益々繁栄しようとしていた。全国的にも珍しい例である。

藩財政の立て直しに失敗した藩主の松平宗衍(むねのぶ)がその責任をとって、明和四年(一七六七)、次男である十七歳の治郷に松江藩七代目の藩主の座を譲った。後に茶道大名として名を馳せる松平不昧である。しかし、不昧は茶の湯や禅に熱中していて、藩政は家老の朝日茂保が取りしきっていた。倹約に務め、治水事業や新田開発により財政基盤を整え、薬用人参、蝋燭、砂鉄の生産で財政は持ち直していった。

「殿、この歳まで長きに渡って勤めさせてもらったこと、恭悦至極に存じます。藩政改革に乗り出したときは、藩庫には千両箱が一つしかなかったのが、ご覧のように今ではいっぱいでございます。」と、藩庫の中で茂保が説明したとき、「これほどまでとは。大義であった。」と不昧は正直驚いた。天明元年(一七八一)に茂保が隠居するときには藩庫は千両箱であふれていた。『贅言(むだごと)』という茶書を著すほど、茶の湯の見識を深めていた不昧の中で化学反応が起きようとしていた。

一人になったとき、「これだけの財があれば、いくつもの名茶器を買い集めることができる。」と、不昧はふと頭にもたげてくる野心に言葉が漏れてしまった。しかし、実のところ、それは単なる野望ではなく、為政者として、天下の茶器を基軸とした善政をすると決意したのであった。茶道具の収集に務めた人に、名物狩りをした織田信長、新田・楢柴・初花という天下三肩衝をそろえた豊臣秀吉などがいるが、財力や権力で名茶器を集めただけの観がある。民を巻き込んだ茶の湯御政道こそ、真の藩政であると不昧は達観した。

藩財政を傾けないために自分の自由に使えるお手許金だけで名茶器の購入を始めた。天明三年(一七八三)、一千五百両で油屋肩衝を購入した。これだけの名品を所持していることが藩の名声を高めることにもなり、また、この名茶器を使った茶会に重要な人物を呼べば歓心を買うことにもなり、広告塔の役割を果たしてくれる。決して高い買い物ではない。更に、次第に家運の傾いてきた家から買い取ることは道具の散逸を防ぐことになる。実際、不昧の集めた茶道具は子孫によって守られ、江戸藩邸にあったものは大正まで売り立てられることはなかった。

不昧は参勤交代のときに大坂で茶道具を商う谷松屋戸田家に寄っていた。不昧の所蔵品目録である『雲州蔵帳』にはこの店で購入した二十四点の逸品が記されている。

「さて、何かいいものは入ったかな。」と不昧が店に入って尋ねると、

「たいへんすばらしいものがあります。どうぞご覧くださいませ。」と四代谷松屋権兵衛は、奥から風呂敷に包まれた箱に入ったその品物を持ち出してきた。そして、箱から取り出した名品を肴とした、美に憑りつかれた二人の談義は、毎度のことながら一向に終わる気配はなかった。また、売り立てに出そうな名品の情報交換もなされた。

こうして、五百四十点にもおよぶ『雲州蔵帳』に収録された名茶器は魅惑的な求心力を持つようになり、多くの人たちを惹きつけることになる。

茶の湯における茶事では客に対する心遣いが随所に見られる。濃茶で胃を痛めないように懐石を食べ、その懐石をおいしく食べるのに酒を呑む。それ以外にも、苦い抹茶をおいしく飲むのに甘い菓子が必要であった。つまり、茶の湯の興隆には、道具だけではなく、食文化の育成も必須である。ところが、倹約が奨励されて「他国より酒肴菓子等取寄の儀無用たるべき事。但し鰹節は制外の事」というお触れが宗衍の治世から出されていた。そのため、菓子は藩の領域内で作る必要があった。おりしも、江戸時代中頃になると、砂糖や餡が広く流通するようになっていたため、甘い菓子を藩内で開発して製造することは不可能ではなかった。しかし、砂糖や餡を用いた菓子の製造の技術はほぼないに等しい状況であった。

参勤交代で江戸に滞在中、不昧は茶会に使えそうな菓子を探し求めた。大消費地の江戸や大坂や京には、既にすばらしい菓子があった。千利休の頃の菓子といえば、ふの焼、栗、饅頭という素朴なものであった。それが、海外から白砂糖が多く輸入されたり、国内でも甘蔗栽培が奨励されたりした結果、砂糖を用いた菓子が普及したのである。お忍び好きで蕎麦や秋刀魚を市中で密かに食べていた不昧は、前々から目をつけていた品川宿にある菓子匠の伊勢屋越後大掾を訪ねた。

「菓子を作っていただきたいのだが。」

「畏れ多いことでございます。どのようなものをお作りすれば宜しいでしょうか。」

「雲州の山や川を菓子で模したものはできるかな。」

「かしこまりました。後日、見本を藩邸に持参いたします。」

伊勢屋が後日、不昧のもとに持ってきたのは紅白の落雁で、白が川、紅が山を表していた。「散るは浮き散らぬは沈むもみぢ葉の影は高尾の山川の水」という和歌から「山川」と不昧は命名した。食べていて笑みがこぼれた。見た目といい、味といい、実によくできた菓子で、不昧はその出来ばえに満足した。その後すぐに、面高屋船越新四郎道順に伊勢屋で「山川」の製法を学ばせ、松江に技術を持ちかえらせた。そして、三津屋作兵衛とともに「山川」を松江城下で作らせた。こうして、面高屋と三津屋は、藩御用達の菓子匠として営業を許され、松江で本格的な菓子産業が始まったのである。

不昧が二十九歳のときに初めて設計した明々庵という茶室で松江藩の茶道頭である藤井超古、家老の有澤弌善らと茶の湯を楽しんだ際に、早速「山川」を使ってみた。

「殿、口の中で溶けて甘さが広がり、それでいて、後までくどく残らない。まさに茶の湯に適した菓子でございます。」と超古は絶賛した。

「このような菓子が松江でも作れるようになったことは、すばらしいことにございます。」と茶の湯に精通している弌善も喜びの声をあげた。

「そうか、それはよかった。季節の移り変わりにあわせて楽しめるように菓子の種類を増やしたいものだ。」と不昧は、次なる菓子に思いを巡らせた。

松江独自の菓子を作りたいと、不昧は考えた。三津屋に命じて落雁を創作させ、山川と対となる海にちなんで「沖の月」と名付けた。型打ちで表面にできた綸子模様が波のようである。松江藩の美保関は北前船の寄港地として栄えていた。

干菓子以外の菓子にも挑戦した。若草色の寒梅粉をまぶした求肥の菓子を創作させた。「曇るぞよ雨降らぬうちに摘みてこむ栂尾山の春の若草」という和歌から「若草」と命名した。秋の「山川」に対して、春の菓子として供することができた。

凝り性の不昧は創作菓子の開発もおもしろくなってきて、どんどんとのめり込んでいった。多くの菓子を菓子匠と周囲の茶人たちと一緒に作ったが、その過程が楽しくてしかたがなかった。『茶道十二ケ月』という書物を著して、藩内で作った菓子の実践的な使い方を示した。

油屋肩衝は参勤交代のおりに携えて不昧とともに松江入りしているが、菅田庵でのこの度の茶事で主となる道具である。滅多に使われないこの大名物を目当てに参加する他藩の茶人や要人もいた。しかし、茶事の進行に伴って出された菓子の見事さに驚く者が少なくなかった。こうして、松江の菓子の評判は日本全国に広まっていった。いつしか、名物茶器だけではなく、菓子も楽しみにして訪れる他藩の者が増え、茶の湯産業により松江は活況を呈することになった。

また、不昧は出雲大社に参詣するときや巻き狩りをするときは、酒井抱一と親交のある弟の雪川(せっせん)とともに近隣の土豪の家に寄り、茶の湯を楽しんだ。懐石で出す料理も発達し、長岡住右衛門貞政の楽山焼や小島漆壺斎の漆器などの茶道具も作られた。そのため、城下のみならず領内全域で茶の湯が盛んになった。

結果として、松江では茶の湯を基盤にした藩政によってとても栄えた。隠居した不昧は、二度、松江に来たが、その道中の他藩と比べて自藩が繁栄している様子を見て自分のしたことが間違っていなかったことを確信した。

時は流れ、明治二十三年(一八九〇)に尋常中学校と尋常師範学校の英語教師として赴任したばかりのラフカディオ・ハーンは、松江の人たちに愛される不昧公のこうした足跡をたどったり、松江の街を散策したりすると、不思議な国・日本というのはどうやら出雲に顕著に当てはまるような気がしてきたのである。凝り性のハーンは物書きとしてそれをどう海外の人たちに伝えればよいか思案を巡らせたのであった。

明治二十九年(一八九六)、帰化して小泉八雲と改名したのは、出雲国に魅了されたからにほかならない。いな、不昧公に魅了されたからであろう。 (終)

〈後書き〉

2022年9月24日に開催された、地球カレッジ「辻仁成の気まぐれ文章教室 第二回、小説編」の課題として書いたものです。添削などは特になされていません。